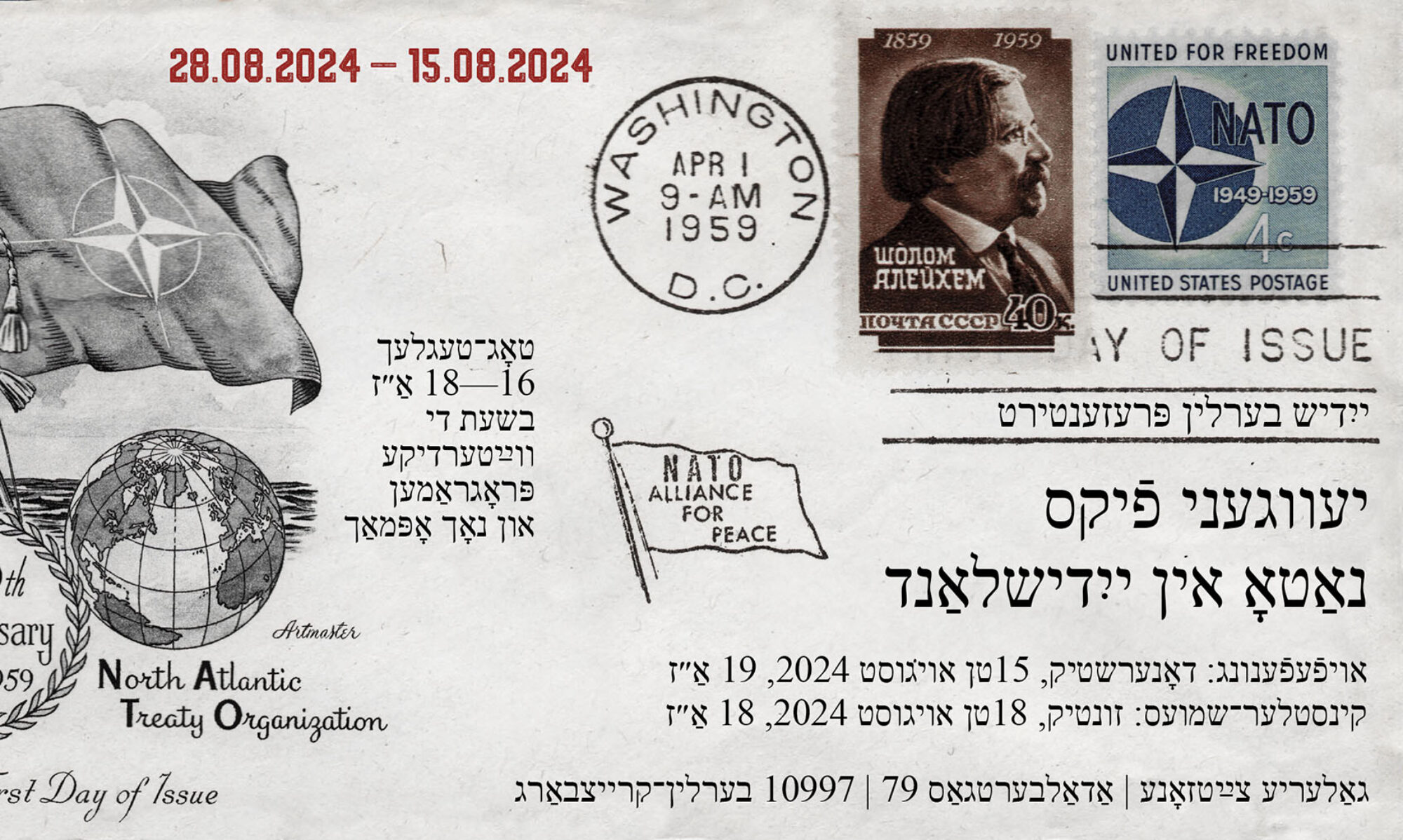

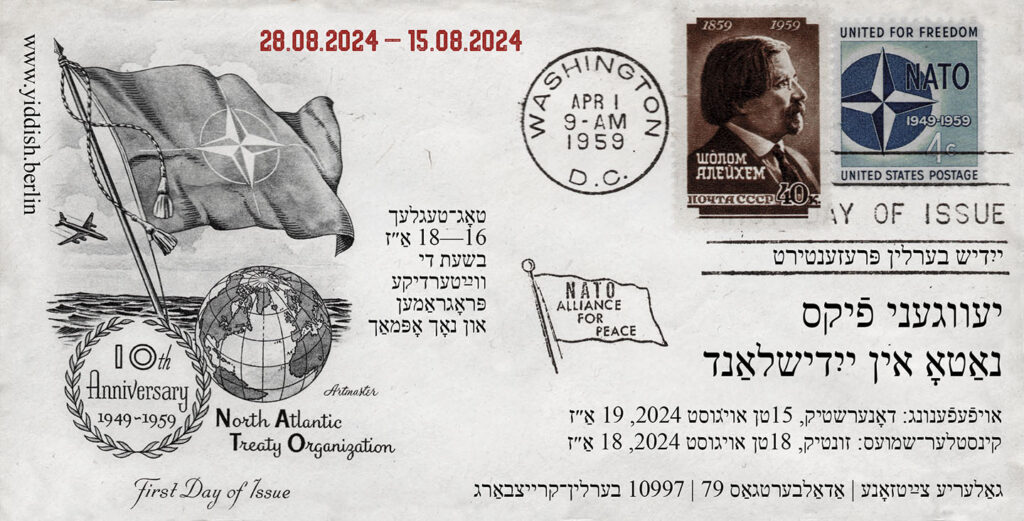

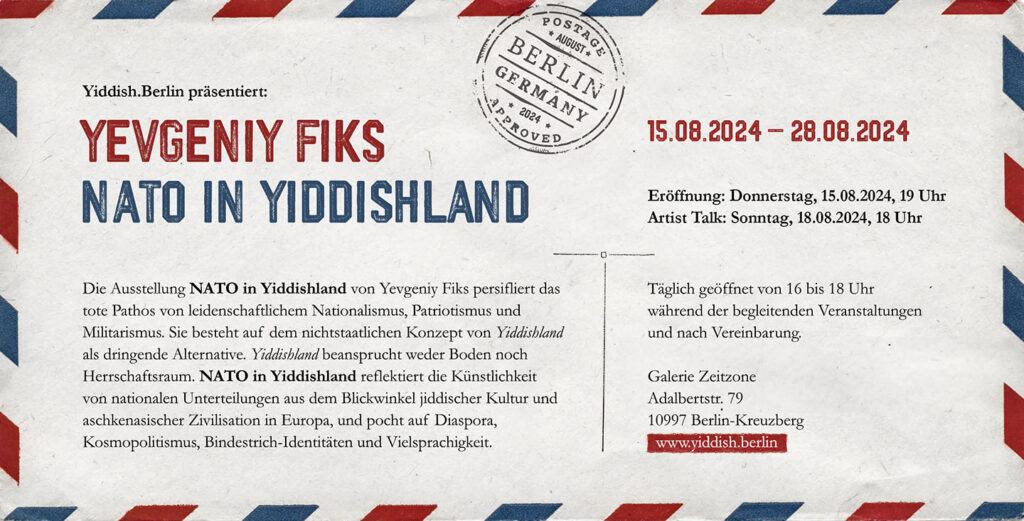

15.08.2024 — 28.08.2024

Yiddish.Berlin präsentiert:

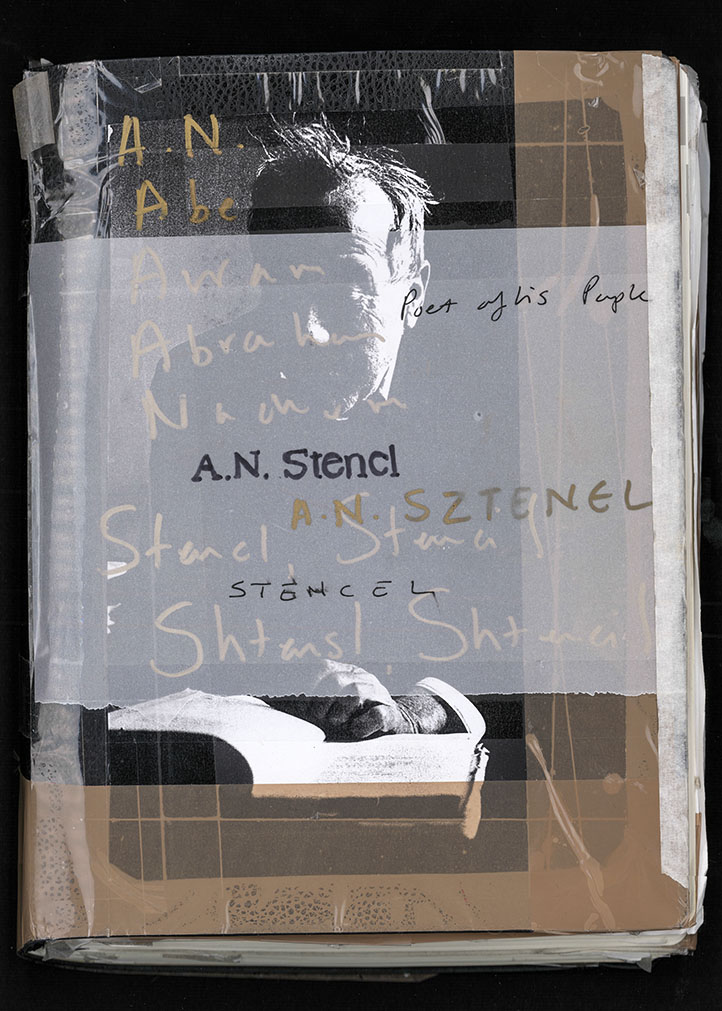

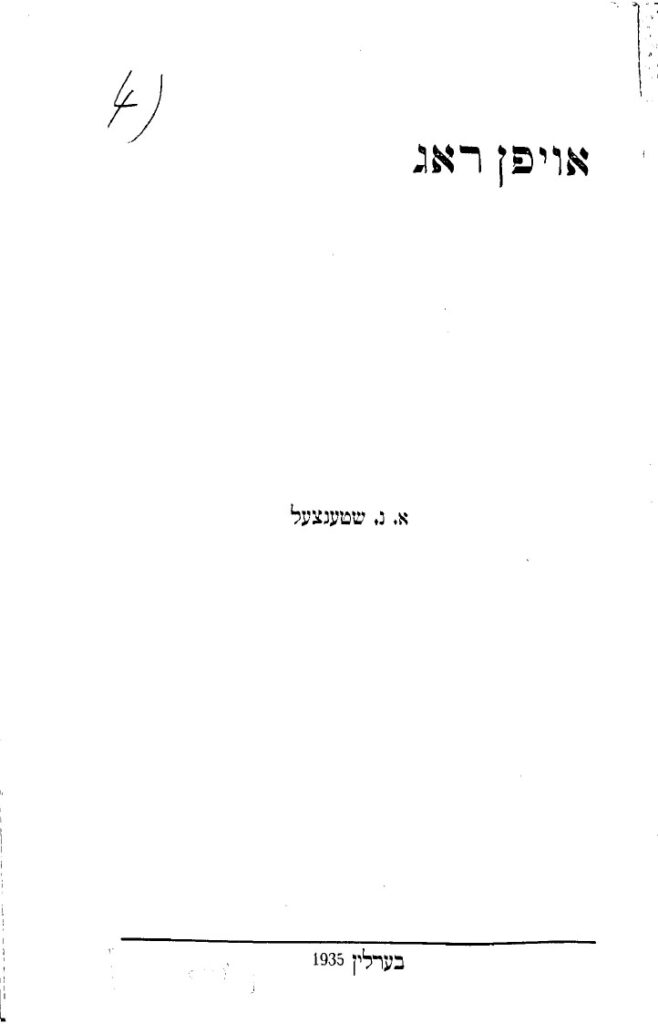

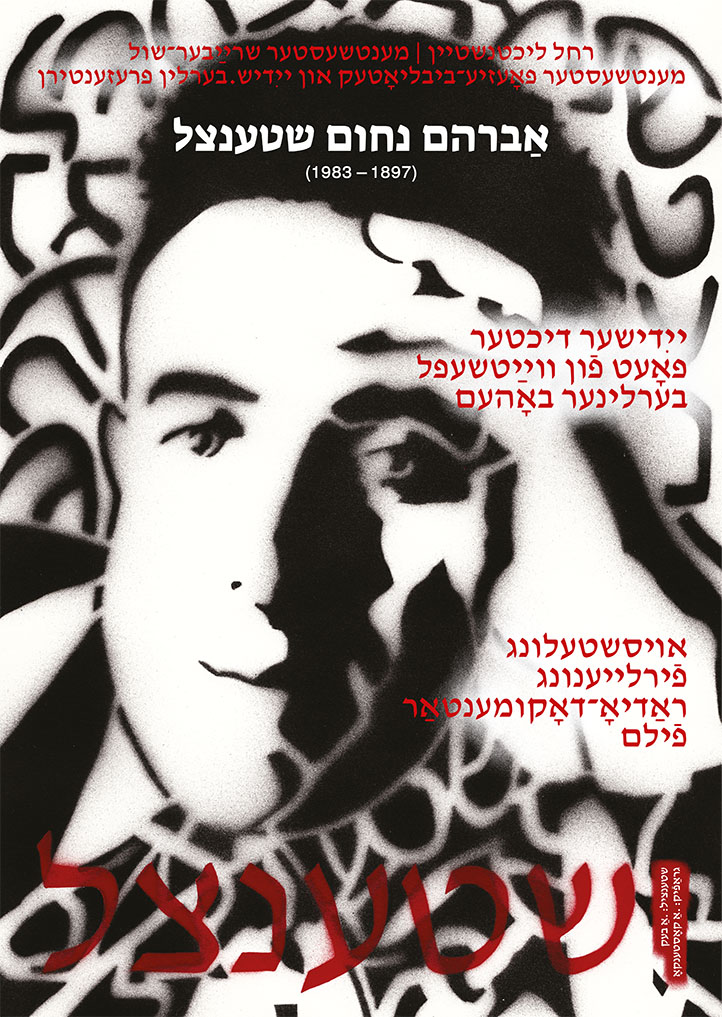

Yevgeniy Fiks

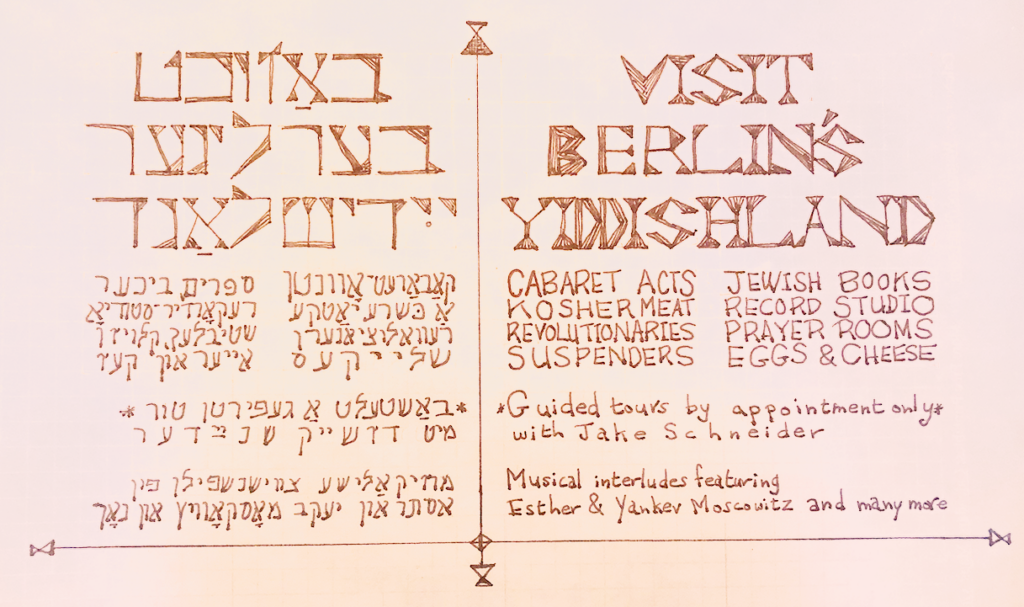

NATO in Yiddishland

Die Ausstellung NATO in Yiddishland von Yevgeniy Fiks persifliert das tote Pathos von leidenschaftlichem Nationalismus, Patriotismus und Militarismus. Sie besteht auf dem nichtstaatlichen Konzept von Yiddishland als dringende Alternative. Yiddishland beansprucht weder Boden noch Herrschaftsraum. NATO in Yiddishland reflektiert die Künstlichkeit von nationalen Unterteilungen aus dem Blickwinkel jiddischer Kultur und aschkenasischer Zivilisation in Europa, und pocht auf Diaspora, Kosmopolitismus, Bindestrich-Identitäten und Vielsprachigkeit.

***

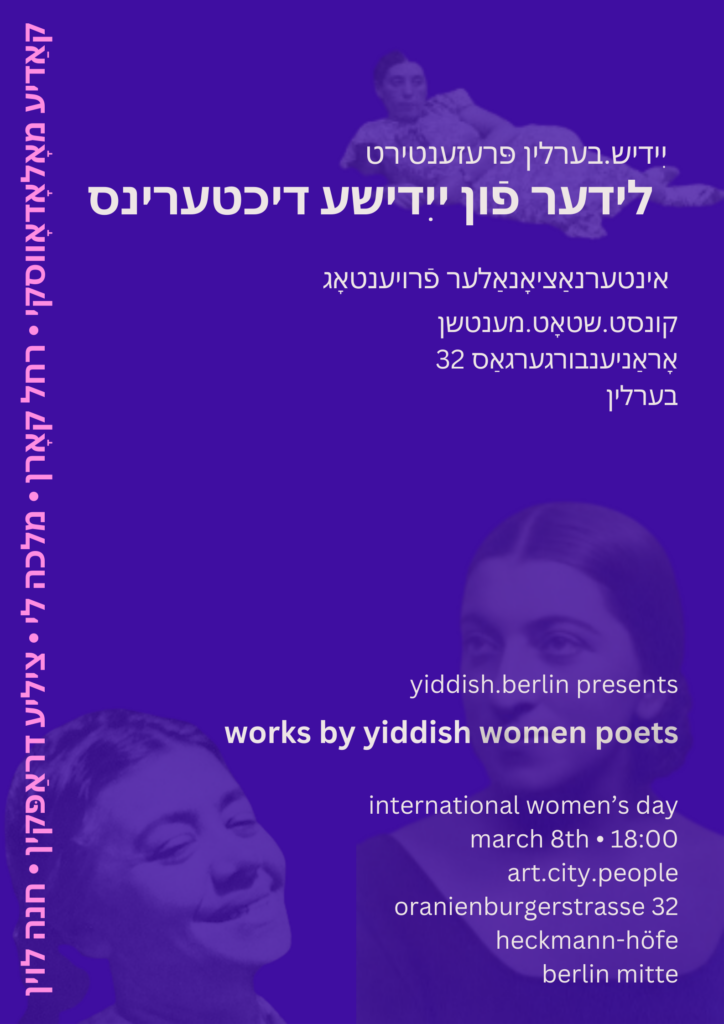

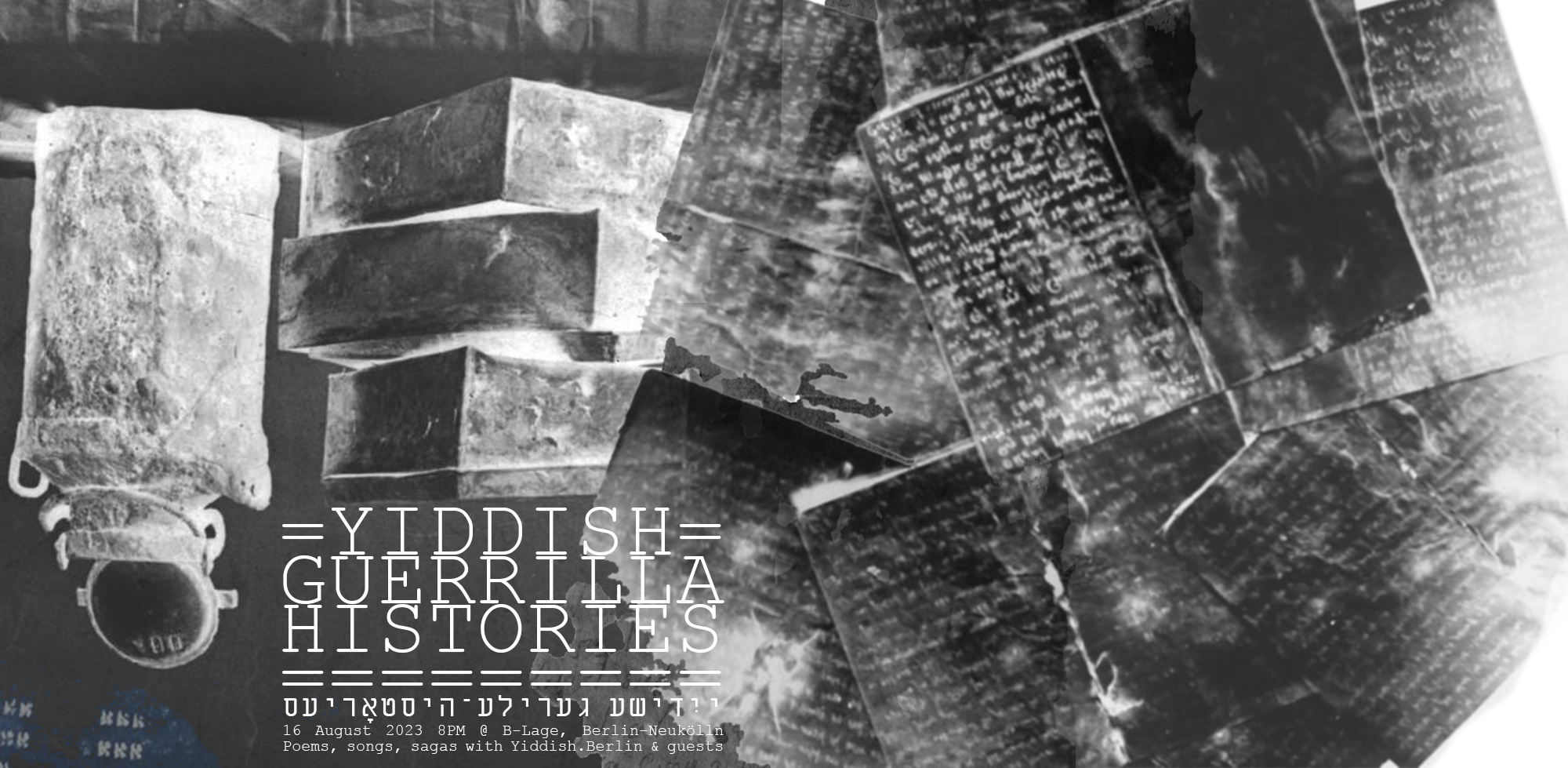

Außerdem feiert Yiddish.Berlin sein 5-jähriges Bestehen. Viele Menschen investierten in diesen Jahren Idealismus, Kreativität und unbezahlte, unbezahlbare Arbeit und bereiteten so einen Boden, auf dem nach und nach eine neue jiddische Community in Berlin wuchs und weiter wächst. Durch den kurzfristigen und unerwarteten Ausfall von Fördermitteln, müssen wir das Geld für diese Ausstellung nun aus eigener Tasche zahlen, was wir uns eigentlich nicht leisten können. Eure Spende würde uns helfen, die Galeriemiete für zwei Wochen zu begleichen, die Material- und Installationskosten, Auftritte und Präsentationen zu bezahlen und sicherzustellen, dass jeden Tag jemand in der Galerie ist und das Konzept von “Yiddishland” allen Besucher:innen erklären kann. A sheynem dank!

[Yiddish.Berlin ist nach wie vor eine freie Gruppe ohne rechtliche Organisationsform. Daher sammeln wir Spenden über einen privaten Account.]

Eröffnung: Donnerstag, 15.08.2024, 19 Uhr

In Anwesenheit von Yevgeniy Fiks

Musik: Zhenja Oks

Artist Talk: Sonntag, 18.08.2024, 18 Uhr

Mit Yevgeniy Fiks und einer visuellen Rückschau auf 5 Jahre Yiddish.Berlin von Arndt Beck

Close reading workshop: Sonntag, 25.08.2024, 17 Uhr

Pogrome in der sowjet-jiddischen Poesie

Mit Katerina Kuznetsova

Finissage: Mittwoch, 28.08.2024, 19 Uhr

täglich geöffnet von 16 bis 18 Uhr

während der begleitenden Veranstaltungen

und nach Vereinbarung.

Galerie Zeitzone

Adalbertstr. 79

10997 Berlin-Kreuzberg